大家好,今天关注到一个比较有意思的话题,就是关于曳兵弃甲的问题,于是就整理了3个相关介绍曳兵弃甲的解答,让我们一起看看吧。

弃甲曳兵的典故?

"弃甲曳兵"是中国古代历史上的一个著名典故,与战国时期的齐国将领孙武有关。

据传,孙武是春秋末期齐国的将领兼军事家,他在战争中***取了一种战术,即弃甲曳兵。当时,齐国与楚国发生了战争,楚军强大,齐军实力相对较弱。为了迷惑楚军,孙武制定了一套策略:他带领齐军主力先行撤退,然后留下少量部分将士***扮成齐军,保持阵型。接着,这些将士脱下甲胄,身穿普通衣服,用绳子曳着砍刀,从容离开,仿佛是溃军。楚军困惑不解,误以为齐军已经溃败,纷纷追击。而实际上,孙武悄悄带领主力重新集结,并突然回击追赶的楚军,将其打败。

"弃甲曳兵"的典故在后来被广泛应用于军事战术的思考和实践上。它强调了战争中的欺敌行动和迷惑敌人的重要性,通过虚实结合、出奇制胜的策略,取得战争的胜利。

孙武的战术思想也被总结为《孙子兵法》,成为后来军事战略的重要经典之一。

弃甲曳兵是什么意思?

弃甲曳兵是一个成语,意思是抛弃盔甲,曳着兵器返回故乡。它来源于战国时期的故事。

据传说,在战国时期,有一位楚国的将领名叫春申君,他曾经率领部队参加了秦楚之战,但战败后,他不愿投降秦国,于是便弃掉了自己的盔甲、马匹和战袍,只身曳着兵器返回故乡,掩盖了自己的身份。春申君一边走,一边装神弄鬼地自说自话,并且时不时地***装与自己的“队友”打起来,从而骗过了守卫关隘的秦军,平安返回了楚国。因此,弃甲曳兵也成为了隐藏身份逃回故乡的象征。

后来,这个成语也常常用来形容一个失败者无路可走,只能够退而求其次,回归故乡的情况。

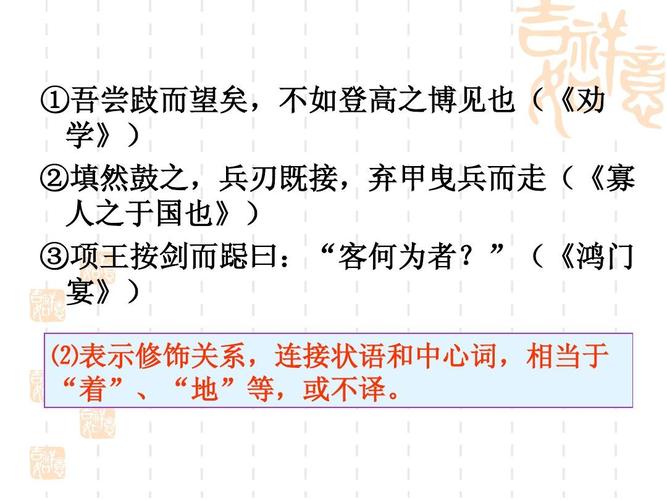

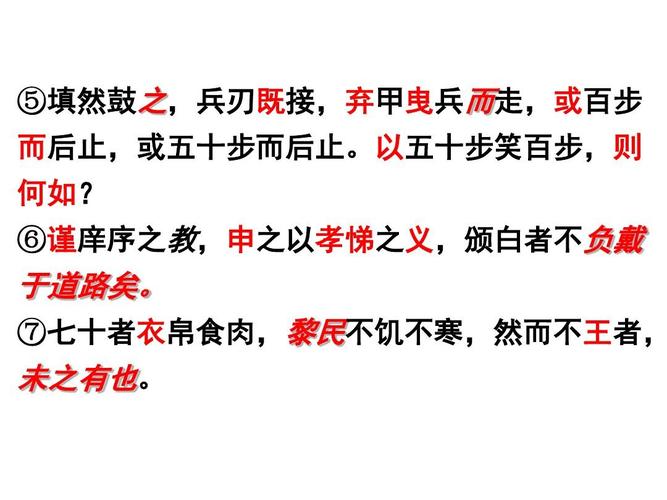

【词目】弃甲曳兵 【拼音】qì jiǎ yè bīng 【释义】丢弃盔甲,拖着兵器逃跑。形容打了败仗狼狈逃跑的样子。 【出处】《孟子·梁惠王上》:“填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。”

【例句】 即使我们战败了,也不能弃甲曳兵,要和敌人抗争到底。

弃甲曳兵是指放弃武器和护甲,拖着兵器慢慢撤退。

这个词源于古代战争,当一支军队陷入绝境后,为了保存实力,会选择放弃武器和护甲,拖着兵器慢慢撤退。

现在,这个词常常用来比喻某种无能为力、拼尽全力后只能选择无奈退缩的情况。

“弃甲曳兵”是指战斗中,士兵“脱下战甲、弃下战具,以光身或留下贵重装备的轻便器物,只拿武器和个人物品来逃避战斗”。这种行为多数发生在战斗失利后,被迫逃跑的情况下。

这个词语出自中国古代战争史中,特别是三国时期的典故。据《三国演义》记载,在赤壁之战时,蜀军唐升等人逃跑前弃甲而去,被孙权军追杀。

现在,“弃甲曳兵”常用于比喻在困难或危机面前,出于懦弱或没有责任心,***取不负责任、逃避现实等行为。

弃甲曳兵是什么意思?弃甲曳兵是什么意思?

1 弃甲曳兵是一种战术手段,意为弃掉武器装备,仅以身体挡敌或逃跑。

2 弃甲曳兵的起源最早可以追溯到中国春秋时期,被称为“曳兵”,是指士兵在战斗中因为装备破损或受伤无法继续使用武器,只能用身体进行抵抗或逃亡的行为。

后来,弃掉武器装备的行为也被称为弃甲曳兵。

3 在古代中国的战争中,弃甲曳兵是一种不胜之策,通常只有在士气低落、兵力不足的情况下才会使用,因为这种行为会导致几乎完全失去战斗力。

不过,在现代战争中,适当的弃甲曳兵行为有时也可以作为一种延续战斗能力的计策,以保障士兵生命安全。

到此,以上就是对于曳兵弃甲的问题就介绍到这了,希望介绍关于曳兵弃甲的3点解答对大家有用。